人工膝(ひざ)関節手術とは

1.ひざ(膝)の構造はどのようになっているのですか?

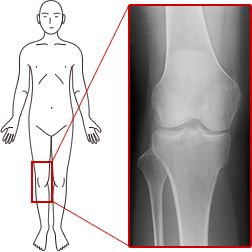

ひざは太ももの骨(大腿骨:だいたいこつ)とすねの骨(脛骨:けいこつ)の間の部分です。

図1は赤い四角で囲んだ部分のレントゲン写真です。

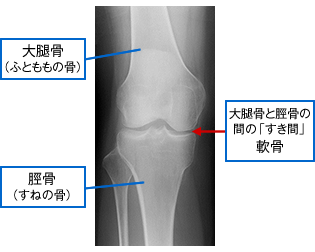

このレントゲン写真の、上にある骨が大腿骨、下にある骨が脛骨です。これらの骨にはさまれた部分は『すき間』があいているように見えます。

レントゲンでは写りませんが、このすき間の部分には軟骨(なんこつ)が存在し、ひざを痛みから守っています。

図1 膝のレントゲン写真

図2 軟骨

2.人工膝関節手術の原因で、最も多いものは?

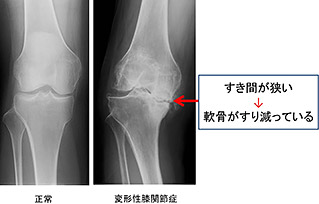

図3

ひざを痛みから守っている非常に重要な組織が軟骨です。軟骨がすり減り、骨に負担がかかって痛みが出ている状態を変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)と言います。

正常のレントゲン写真(図3 左)と変形性膝関節症のレントゲン写真(図3 右)を比べてみると、大腿骨と脛骨の間の『すき間』の広さに違いがあることがわかります。

ひざを痛みから守ってくれる軟骨がすり減ったことにより、ひざの痛みが出てきます。座った状態から立ち上がるときや、階段を降りるとき、歩いているときに痛みが出るのが特徴です。痛みの場所は膝の内側(足でいうと『おやゆび側』)や後ろ側に出ることが多いです。進行すると下肢全体のかたちが変化してきて、典型的にはO脚ぎみになってきます。逆にX脚ぎみになってくる患者さんもいらっしゃいます。

この膝の軟骨がすり減ってしまった変形性膝関節症が、人工膝関節手術を受けられる患者さんの原因で最も多いものです。

ほかには、大腿骨内顆骨壊死症(だいたいこつないか・こつえししょう)、関節リウマチ、ひざの外傷(ケガのことです)などがあります。

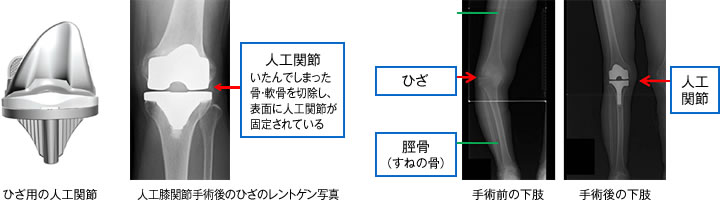

3.人工膝関節手術とはどのような手術ですか?

いたんでしまった軟骨と骨をとり除き、その表面に人工関節を固定します。

先ほど述べたように、ひざの痛みの原因で最も多いものは、軟骨がすり減ってしまいひざを痛みから守れなくなっている状態(変形性膝関節症)です。この痛みの原因をとり除き、痛みを感じない組織である人工関節に置き換えることによって、ひざの痛みをとります。

また、軟骨と骨をとり除く際に調整することによって、O脚やX脚の患者さんは下肢をまっすぐに矯正します。

4.どのような場合に人工膝関節手術は有効でしょうか?

人工膝関節のよいところは、ひざの痛みが良くなることです。

つまり、ひざの痛みによって困っている方にとって人工膝関節手術は有効です。

例を挙げると、

① お店の仕事や農業の仕事がひざの痛みでうまくできない。もっと仕事はつづけたい。

② 旅行や温泉が趣味であったが、ひざの痛みがあり不自由である。いっしょに行く友人や家族に迷惑をかけてしまいそうである。

③ ひざの痛みがひどくなってきて、立ち仕事や買い物に行くのが制限される。近所のスーパーにも車で送ってもらわないとなかなか行けない。

④ O脚ぎみであり、ひざの痛みもある。もっときれいに歩きたい。

⑤ ゴルフ、ウォーキング、ゲートボールなどのスポーツを行ってきたが、最近はひざが痛くてうまくできない。

⑥ 関節リウマチをわずらっており、ひざの痛みが強くなってきた。

といった方は、人工関節手術が非常に有効です。

人工関節手術により痛みが良くなり、ご自身の足でもう一度自由に歩けるようになる、ということは非常に素晴らしいことです。ひざの痛みが変わると生活が変わります。

もちろん、手術を行わなくてもひざの痛みが改善するような患者さんには、手術以外の治療を優先して行います。ひざの痛みでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

後述のように人工関節には耐用年数があるため、60歳以上の年齢の方がより適していると考えます。ただし、病勢や患者さんの生活背景によってはより若い患者さんにも手術を行うことがあります。

5.人工膝関節手術に欠点はありますか?

人工膝関節手術はひざの痛みをとる効果に優れる治療方法ですが、欠点も存在します。

ひとつは手術後に麻酔がさめたとき、強い痛みが存在することです。かつて、人工膝関節手術はすべての手術の中で最も麻酔がさめた後の痛みが強い、と言われていました。しかし、当院ではこの痛みを最小とすることを目的にさまざまな方法で対応を行い、特に手術後麻酔がさめた時からその翌朝にかけての最も痛みが強い時間帯の痛みを従来よりも大幅に改善しています(参考文献1、2)。

すべての手術と同様、人工膝関節手術にも合併症を起こす可能性があります。

特に重要なものに、感染(人工関節に細菌が入ってしまうこと)、出血、深部静脈血栓症・肺塞栓症(エコノミークラス症候群)、血管損傷、インプラント周囲骨折があります。

特に感染は人工関節手術の最も重要な合併症であり、当院では①人工関節専用の手術室(クリーンルーム)で手術を行う、②手術前から細菌を殺す薬(抗菌薬)の点滴を行う、③手術中に3リットルの洗浄液でひざ関節の中を洗浄する、といった対策を行っています。

ただし、これらの対応を行っても、感染のリスクは完全にゼロにすることはできません。

人工関節の感染を発症した場合の症状としては、手術したひざが赤く腫れ、強い痛みが出ることが一般的です。感染と診断された場合、細菌の絶対量を減らすための洗浄手術が必要となり、抗菌薬を長期間(数か月間、長い場合は1年以上)内服します。一度の洗浄手術で改善が得られない場合、複数回の手術が必要になり、時に人工関節を抜去することもあります。

人工関節手術では、輸血が必要となることがかつては少なくありませんでした。当院では手術後の出血量を低減する種々の試みを行っています(参考文献3)。片ひざの人工関節手術において同種血(どうしゅけつ、献血で集めた他のひとの血液)の輸血が必要となる割合は、当院の2015年から2023年までのデータでは0.5%でした(参考文献4)。

両方のひざを同じ日に同時に手術を行う患者さんの場合は、以前は自己血輸血(同種血輸血とは異なり、自分の血液を献血しておき、手術のときにその血液を自分に輸血する)をすべての患者さんで行っていました。しかしながら、前述のように当院では出血量の低減する試みにより、両ひざ同時手術の場合にも自己血を準備することは中止しています。そのような場合でも同種血輸血が必要となることは自己血を準備した場合と同等です(参考文献5)。具体的には、当院で両ひざ同時手術を受けた患者さんで同種血輸血が必要になった割合は1~2%ほどでした。ただし、手術前から貧血がある患者さんの場合は、安全を最優先してはじめから同種血の輸血を行うことがあります。

深部静脈血栓症・肺塞栓症は、エコノミークラス症候群と言う呼び名で知られているものです。エコノミークラスは飛行機の一番せまい席の名称です。

指先を切って出血したときに、水道の水で流していると出血が止まりませんが、ガーゼなどでグッと押さえていると(血液が流れないようにすると)カサブタができて出血は止まります。エコノミークラスの席に座っているときのように、せまいところにジッとしているときも血液の流れが悪くなりますので、血管の中でカサブタのように血液が固まってしまうことがあります(血栓:けっせん)。これが深部静脈血栓症です。

麻酔がかかっている手術中は、エコノミークラスの席でジッとしているときと同じように足を自分で動かすことがありません。このため、ひざの手術のみならず、すべての手術(外科手術、婦人科手術、泌尿器科手術など)でも起きうる合併症です。

当院では、弾性包帯やフットポンプによる予防や、エコー検査の実施による早期発見に努めています。

ひざの人工関節手術では、まれに手術の操作中に大きな血管が傷ついてしまうことがあります。とくに注意が必要なのは、ひざのうしろ側にある膝窩(しつか)動脈という血管です。血管の損傷が大きい場合はすぐに出血や血流障害による症状が出ますが、損傷が軽い場合には数日から数週間たってから血管の一部がふくらんで瘤(こぶ)のように膨れ(瘤のような形をしていることから仮性動脈瘤と呼ばれます)、手術が終わってからしばらく経過した後に痛みやしびれが出てくることがあります。

インプラント周囲骨折とは、手術中・手術後に人工関節に接する部位やそのすぐ近くで骨折してしまうことです。最も多いのは、手術後しばらく経ってから大腿骨側インプラントの少し上方で大腿骨が骨折してしまうことです。手術後の転倒には十分に気を付ける必要があります。

その他、創治癒遅延(手術したきずの治りが悪いこと)などの合併症があります。手術を受ける場合には、心配な点は外来でよく質問し、なるべく不安が少ない状態で手術を受けることが大切です。

人工関節には耐用年数があります。

最近のテクノロジーや技術の進歩によって、手術から15年経ったあとも95%以上の人工関節が問題なく経過しています。逆に5%以下とはいえ、残念ながら再手術が必要となる患者さんもいます。これは、骨に固着していた人工関節が経年的にゆるんできてしまったことなどが原因です。この人工関節のゆるみを早期に発見するため、人工関節手術を受けた患者さんは、手術後も1年に1度は外来を受診してもらいレントゲン写真を撮影して評価を行います。

また、前述の細菌感染やインプラント周囲骨折などの合併症によって、手術後の早い時期に再置換が必要となる患者さんもいらっしゃいます。

参考文献

1) Tsukada S, et al. Pain control after simultaneous bilateral total knee arthroplasty: a randomized controlled trial comparing periarticular injection and epidural analgesia. JBJS Am. 2015

2) Tsukada S, et al. Postoperative epidural analgesia compared with intraoperative periarticular injection for pain control following total knee arthroplasty under spinal anesthesia: a randomized controlled trial. JBJS Am. 2014

3) Tsukada S, et al. Intraoperative intravenous and intra-articular plus postoperative intravenous tranexamic acid in total knee arthroplasty: A placebo-controlled randomized controlled trial. JBJS Am 2020

4) Tsukada S, et al. The requirement of allogeneic transfusion and risk of perioperative systemic complications in elderly patients undergoing total knee arthroplasty with contemporary blood conservation strategies. J Orthop Sci. in press

5) Tsukada S, et al. Predeposited autologous blood transfusion in single-anesthetic bilateral total knee arthroplasty with modern blood conservation strategy. JBJS Open Access 2023